|

【カウンセリングルーム/こども行動療育教室】 〒541-0041大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル5F TEL.06-6203-2410 |

||||

|

【カウンセリングルーム/こども行動療育教室】 〒541-0041大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル5F TEL.06-6203-2410 |

||||

勉強ノート目次 |

||

| 軽度知的障害やその他の発達障害のあるこどもの支援 | ||

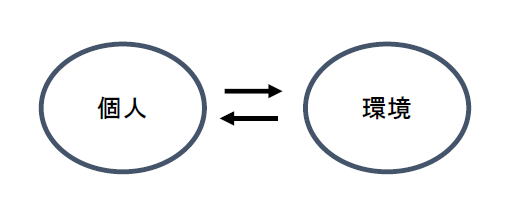

応用行動分析学(ABA)では行動の原因を環境(周囲の対応を含む)に求めることで,「困った行動を示すのはこどもの性格や障害のためだ」という個人攻撃の罠に陥ることを避けます( 『行動の原因を環境に求めることのメリット』参照)。 行動の理論に基づいて環境を整える(工夫する)ことで行動を変容することは可能です。また,個人の性格や障害に行動の原因を求めても,建設的な計画を立てることはできません。それらを前提として理解する必要がありますが,前頁『性格と問題行動1』の内容をもう少し解説します。 応用行動分析学では行動を個人と環境の相互作用として考えます。つまり,行動を考える場合,個人要因も無視することはできないということです。  繰り返しになりますが,こどもが問題行動を示す場合,環境に原因を求め,環境要因(対応方法や環境設定)を修正することで問題行動の改善を図ることが応用行動分析学に基づいた支援の進め方です。環境は目に見えて,修正できるところが多いので,具体的な改善を検討することができます。 しかし,問題行動を考える場合,個人要因を無視することはできません。『性格と問題行動1』で解説していることは,環境要因に限らず個人の要因が問題行動に影響を与えているとしても,こどもの性格と問題行動を分けて考えないといけないということです。 主に問題行動に影響を与えている個人要因は,「認知能力の弱さ」や「行動のレパートリー不足」が考えられます。それぞれの障害の特性とも関係しているところです。認知能力には,注意力,記憶力,抑制する力,計画を立てる力,状況を理解する力,問題解決能力などが挙げられます。行動面では,社会的スキルや言語スキル,セルフコントロールなどが挙げられます(認知も行動と考えますが,ここでは分かりやすいように分けて考えます)。知的能力障害や発達障害があるため,認知能力に苦手なところがあり,行動レパートリーが不足していれば,問題行動が起こりやすいです。しかしこれらはこどもの性格とは関係ありません。 例えば,暴力的な言動が多いこどもがいるとします。そのこどもに対して「攻撃性が高い,怒りっぽい,性格が悪い」といった性格が原因と考えても問題の解決には向かわないし腹が立つかもしれません。暴力的な言動が多いことの個人要因として認知能力を考えると,抑制する力が弱いこと,見通しを持つ力が弱いこと,相手の気持ちを理解する力や自身の行動の結果を予測する力の弱さが原因かもしれません。行動レパートリーを考えると,やさしく人に接するという社会的スキルが獲得できていなかったり,問題解決スキルが乏しかったり,ストレスの対処スキルが身についておらずイライラしてしまっているかもしれません。 このような,こども個人が抱える障害の特性から見られる弱さが理解できないと誤った対応を行ってしまい,問題行動を強めてしまうことがあります。 応用行動分析学では,環境調整を行って認知能力の弱さを補ったり,適切な行動を強化することで暴力的な言動をなくし社会的に適切な行動を増やします。行動療育では認知スキルや行動レパートリーを拡げるための随伴性を集中的に提供して,こどもの能力の向上を目指して行います。注意力の向上や気持ちの切り替え,他者理解,適切な要求や拒否の仕方を指導することで,暴力的な言動は減少します。特にこどもの場合,生活環境や学習場面の環境調整を行うことに加え,教育的支援により個人の能力の向上を重視しなければいけないと考えています。 まとめると,問題行動にはこども個人の要因も多大に影響しますが,それは認知能力の弱さや行動レパートリーの乏しさが原因であると考えられるため,こどもの性格や人格とは関係ありません。つまり,個人要因が問題行動に強く影響を与えていたとしても,こどもの性格が悪いとか人格に問題があると考えなくて良いということです。必要な環境調整と教育的支援によって,子どもが楽しく過ごすために求められる行動,保護者がこどもに望む行動を増やしていくことを考えましょう。 <<前の頁 次の頁>> 行動的支援勉強ノート 目次 参考図書 おすすめ図書 みどりトータルヘルス研究所 こども行動療育教室 みどりトータルヘルス研究所 カウンセリングルーム |

||

| copyright©2013 みどりトータルヘルス研究所 all rights reserved. | ||